- 本馆概览

-

-

查看更多

使 命“发展天府文化,建设书香成都”提升文献海量信息资源建设,构筑成都市公共图书馆 联盟,实现市、区(市)县、街道(乡镇)、社区(村社)全覆盖的通借通还服务,完善服务网络,免费面向市民开放,开展丰富的阅读活动,提供城乡均等化的知识信息服务,提升市民科学文化素质,保障市民基本文化权益,为成都建设成为“书香成都”和“文化之都”提供智力支持。愿 景将成都图书馆建设成国内一流、西部领先的现代化城 市中心图书馆。立足“城市文献信息中心、市民终身教育中心”的功能定位,建立与成都国家中心城市相匹配的城市图书馆。顺应成都城市发展和市民素质提升的需要,在新馆建设中体现出“读者第一、服务至上、公益性、人性化”的办馆宗旨和“创新与品牌”的服务理念。...

-

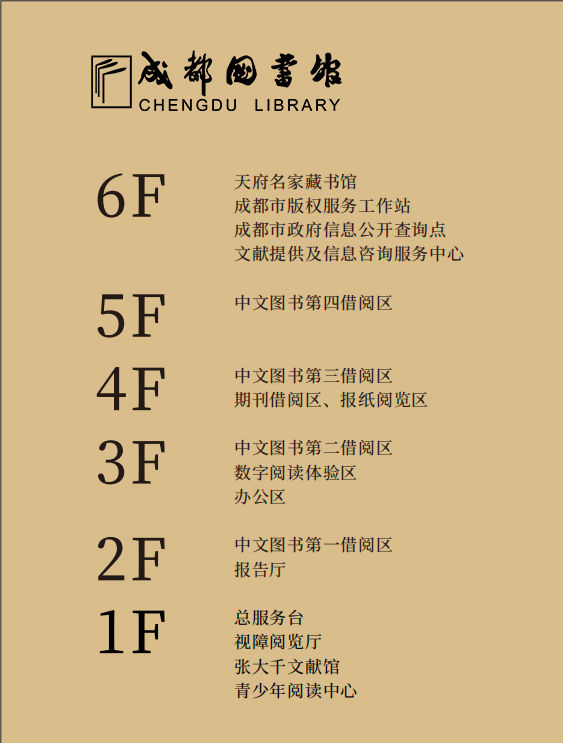

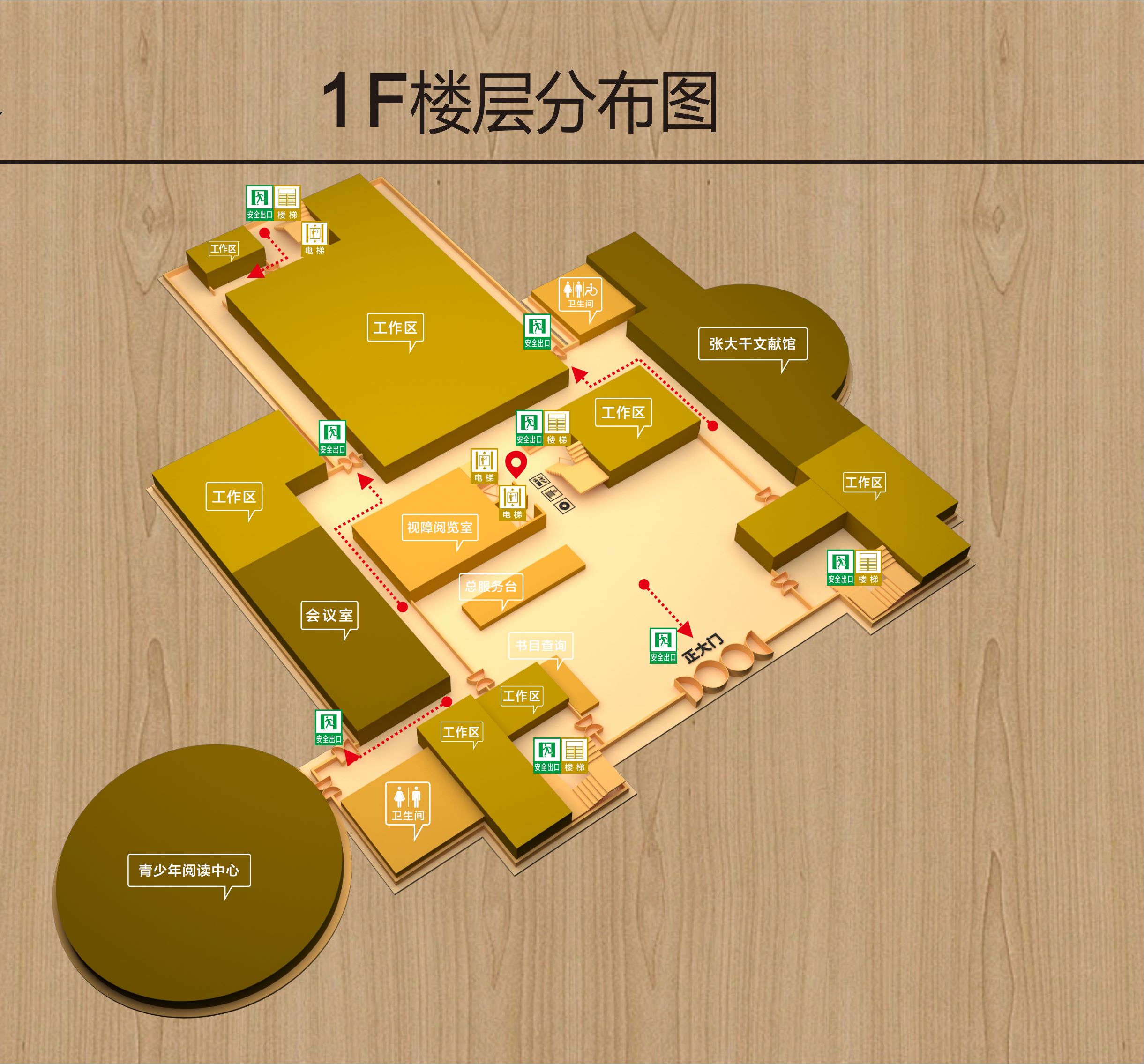

查看更多服务窗口 开馆、闭馆时间 总服务台(夜间借还点) 周日、周二至周四9:00-22:00

周五、周六及节假日9:00-23:00(法定节假日最后一天开放至22:00)视障阅览厅 9:00—20:30 青少年阅读中心 双休日、节假日、寒暑假全天开放:9:00—20:30

非双休日、节假日、寒暑假半天开放:13:30—20:30中文图书第一借阅区、中文图书第二借阅区、中文图书第三借阅区、期刊借阅区、报纸阅览区、中文图书第四借阅区 周日、周二至周四9:00-22:00

周五、周六及节假日9:00-23:00(法定节假日最后一天开放至22:00) -

查看更多

成都图书馆(成都市古籍保护中心)

本馆地址:成都市文翁路98号

本馆网址:www.cdclib.cn

附近公交站: ● 文翁路站:57路,109路

● 南大街站:1路,26路,334路,335路

附近地铁站: ● 乘坐一号线到天府广场站

● 乘坐二号线到人民公园站 -

-

肖平党总支书记 馆长

主持成都图书馆(成都市古籍保护中心)全面工作。

-

徐智斌副馆长

负责阅读推广活动、政府采购、内控制度等工作。分管阅读推广部、法律事务部。

-

关涛副馆长

负责文献资源建设、参考咨询、宣传推广、文创开发等工作。分管文献采编部、参考咨询部、宣传与文创事业部。

-

段静焰党总支专职副书记

负责党建、工会、自动化、后勤保障、安全生产、应急处置等工作。分管信息自动化管理部、物业管理部。

-

谭雯副馆长

负责流通阅览、馆内日常事务、信访、保密、干部人事及人才队伍建设、计划财务等工作。分管办公室、人事部、财务部、流通阅览部。

-

张轶副馆长

负责地方文献、古籍保护、区域交流合作、基层业务统筹等工作。分管地方文献部、古籍部、区域合作与事业发展部。

-

-

- 读者服务

-

-

查看更多

注册服务

注册规则

一、读者凭第二代身份证可在全市22家公共图书馆免押金注册,身份证即为读者证,可在全市22家公共图书馆及分馆通借通还。

二、成都市民凭成都市社保卡(全国统一标准具有金额功能的社会保障卡)可在全市22家公共图书馆免押金免注册享受公共图书馆服务,可在全市22家公共图书馆及分馆通借通还。三、读者使用身份证和成都市社保卡在享受以下服务内容:

(一)外借服务

1、每次可外借中文图书20本、中文期刊4本、外文图书6本;在成都图书馆每次可外借音像光盘1碟(种);

2、外借借期30天(可电话或网上续借1次/30天),超期滞纳金为0.1元/本 天。

(二)数字资源服务

免费使用“成都数字图书馆”(sso.cdclib.cn)全部数字资源。

四、挂失

注册后,读者身份证若遗失,请至注册馆进行读者信息挂失登记。成都市社保卡若遗失,请到成都市人社局服务窗口或服务渠道挂失,挂失的社保卡将不能在图书馆使用。

原持证读者退证及重新注册说明

一、请原缴纳押金的持证读者(含通过24小时街区图书馆缴纳押金办证读者,部分读者持有单独的读者证)凭身份证、借书卡、押金凭条(24小时街区图书馆读者无需凭条)到成都图书馆文翁路馆一楼总服务台办理押金退还,重新用身份证或成都市社保卡进行读者注册。

二、若出现“借书证”“押金条”遗失或其中之一遗失时(24小时街区图书馆办证读者无需凭条,直接用身份证注册的读者无需读者证),先凭身份证办理挂失手续。挂失一个月后,可退还押金。

三、所有退证均需要携带身份证复印件。

社保卡服务温馨提示:

一、关于社保卡

开放公共图书馆读者证功能的社保卡是指符合全国统一标准的具有金融功能的社会保障卡。

二、证件等效

已身份证注册的读者可以使用成都市社保卡借阅文献,到市内公共图书馆使用过成都市社保卡的读者也可使用身份证借阅文献,不需再注册。

三、关于微信服务号绑定

读者如要使用图书馆的微信公众号在线服务,请在第一次使用社保卡的公共图书馆微信公众号上绑定身份信息。通过成都数字图书馆社保卡验证的读者请在成都图书馆微信服务号上绑定身份信息。

四、短信服务开启

读者可在图书馆网站和微信公众号上开通短信服务,详细内容见图书馆网站短信服务介绍。

数字资源使用说明

一、用身份证(免押金)注册读者请通过sso.cdclib.cn使用成都数字图书馆,用户名是读者身份证号,密码为注册时读者自定义的6-8位密码。

二、读者首次使用社保卡登录成都数字图书馆需验证,录入正确的社会保障号码(身份证号)、姓名、社保卡预留的手机号以及设置图书馆服务密码即可完成,验证后使用身份证号和预设密码登录成都数字图书馆,读者到图书馆后可直接使用身份证或社保卡借阅文献,不需重新注册。三、读者在图书馆首次使用社保卡借书后,可用身份证号码为账号,身份证号8位生日号段为密码登录成都数字图书馆。

24小时街区图书馆

全市启动身份证注册读者工作后,成都图书馆铺设的24小时街区图书馆不再办理押金读者,全面启用免费身份证注册,读者权益同到馆注册读者,享受相同服务。原在24小时街区图书馆缴纳押金办证读者(部分读者直接使用身份证)请留意上述“原持证读者退证及重新注册说明”。

超星移动图书馆使用说明

在成都图书馆进行身份证注册的读者(不包括在其他区县图书馆注册读者)还可使用我馆移动图书馆平台,平台的用户名和密码同样是读者身份证号和自定义的6-8位密码。使用方法详见成都图书馆移动图书馆介绍。

音像光盘外借说明

启动身份证借阅后,原单独的音像借阅卡将停止使用,请持有原音像借阅卡的读者凭原音像借阅卡、押金凭条至我馆一楼总服务台办理押金退还。若出现“音像借阅卡”、“押金条”遗失或其中之一遗失时,先凭身份证办理挂失手续。挂失一个月后,可退还押金。

用身份证注册和使用成都市社保卡的读者今后持身份证即可在音像窗口外借1碟(种)音像光盘,借期30天,超期滞纳金0.1/ 天,续借1次。 -

查看更多

读者凭身份证和成都市社保卡每次可外借中文图书20本、中文期刊4本、外文图书6本;在成都图书馆每次可外借音像光盘1碟(种);外借借期30天(可电话或网上续借1次/30天),超期滞纳金为0.1元/本 天。

积分规则:

1、初始积分 新注册读者可获得初始积分300分,已注册的读者在积分系统上线时自动获得初始积分300分。

2、加分 每借1册图书或期刊可加2分,每天借书积分最多增加60分,每月借书积分最多增加500分。办理借书手续后系统自动加分。

3、扣分 逾期归还图书或期刊每册每天扣减1分,损坏文献每册扣减25分;遗失文献按每册扣减50分。办理以上手续后系统自动扣分。

4、积分抵扣滞纳金 积分可抵扣逾期滞纳金,1分可抵扣0.01元,只能全额抵扣。积分抵扣滞纳金是还书时在人工服务窗口进行办理。

-

查看更多

WIFI接入

1.请连接至WIFI接入点:Cdlib_Reader

2.填入手机号获取短信密码

3.填入密码登录,即可访问免费无线网络

-

查看更多

数据库镜像服务

通过本馆数据库镜像站点,读者可阅览万方、CNKI、APABI、超星等镜像资源。

视频点播服务

本馆建立有光盘镜像服务器视频点播系统,在馆内可为读者提供VOD视频点播服务,视频点播内容包括电影、电视剧、记录片、专题报告等。

电子阅览服务

读者在电子阅览室可通过馆内局域网阅览本馆馆藏资源,如:馆藏图书、期刊书目、电子文献、自建数据库等。

-

查看更多

序号

名称

地址

电话

1

成都图书馆

青羊区文翁路98号

028-86130651

2

天府人文艺术图书馆

金牛区金牛大道金牛坝路520号

028-63066031

3

青羊区图书馆

青羊区光华大道瑞联路139号

028-81710827

4

金牛区图书馆

金牛区蜀蓉路77号

028-87765201

5

锦江区图书馆

锦江区成龙路街道海桐街300号

028-86730141

6

成华区图书馆

成华区建设北路一段66号

028-84364658

7

武侯区图书馆

武侯区九兴大道137号

028-85137965

028-85136114

8

高新区图书馆老馆

高新区图书馆新馆

高新区新义西街69号

天府四街688号3栋

028-65355888

028-69853888

9

新都区图书馆

新都区香城南路60号文广中心3楼

028-83969054

10

双流区图书馆

双流区东升街道银河路20号

028-62151266

11

郫都区图书馆

郫都区蜀信路二段2号

028-87886212

12

青白江区图书馆

成都市青白江区凤凰西六路文体中心C区

028-83630215

028-83692369

13

温江区图书馆

温江区凤溪大道南段 1029 号城南公交站二楼

028-82714600

028-82713832

14

龙泉驿区图书馆

龙泉驿区沿山路二段84号

028-84863930

15

新津区图书馆

新津区五津北路141号

028-82529270

16

都江堰市图书馆

都江堰市壹街区玉垒路51号

028-87150770

17

邛崃市图书馆

邛崃市东星大道28号

028-88790739

18

金堂县图书馆

金堂县赵镇金茂街288号

028-84993977

19

崇州市图书馆

崇州市崇阳镇小东街246号

028-82215906

20

蒲江县图书馆

蒲江县鹤山镇桫椤路上段54号

028-88522557

21

彭州市图书馆

彭州市金彭西路377号

028-83883728

22

大邑县图书馆

大邑县桃源大道2号

028-88220709

23

简阳市图书馆

简阳市政府街124号

028-27228781

24

文轩BOOKS九方店

武侯区天府大道中段88号

028-66688876

25

方所成都店

锦江区中纱帽街8号太古里

028-86586858

26

布克购书(交大店)

金牛区九里堤南路99号

028-87648399

27

三联韬奋书店

青羊区少城街道窄巷子30号

028-86632020

28

钟书文化

天府大道北段1199号

028-62615862

29

散花文化(水街)

天府一街街铁像寺水街北区

028-62123281

30

百扬书院

锦江区百扬大厦负二楼

028-87346175

31

文轩BOOKS招商店

成华区杉板桥路669号中央华城购物中心1-3楼

028-86007273

32

几何书店猛追湾店

成华区望平滨河路2号

028-84736838

33

中共麓山社区委员会

天府新区万安街道麓山社区

028-61451677

34

轻安文化

高新区天府一街铁像寺路88号铁像寺水街

028-85142219

35

东周社

金牛区马鞍东路2号地瓜社区3楼

17781465317

36

阿来书房

成都市锦江区华兴东街16号

17341321314

37

天机云锦

龙泉驿区龙泉北泉路177号东方华大广场5栋3层2号

028-84812195

38

悦界书集

龙泉驿区桃都大道888号吾悦广场负二楼

028-84630768

39

怡湖清江书城

青白江区清江东路121号1栋1单元2层

028-83608435

40

红豆博文书城

郫都区犀浦镇恒山南街附泰山三巷4—12号二楼

028-87813978

41

新汇文化

都江堰市观景路129号上景一号二楼

18280253562

42

钟书阁都江堰店

都江堰市融创茂店2楼242号

028-61427881

43

散花书院邛窑店

邛崃市邛窑考古遗址公园

028-89230788

44

轩客会梧桐人才店

崇州市永康东路511号梧桐人才公寓7栋7-10号

028-82258898

45

溪云书院

崇州市街子镇济福路333号

028-86518555

46

大邑县安仁书院

大邑县安仁镇民国风情二期德仁街22号安仁书院

028-88269590

47

大邑县摆渡空间

大邑县温泉大道凯旋广场二楼

028-88282926

48

蒲江县博学书城

蒲江县鹤山街道桫椤路上段1号财富广场5楼

028-88523555

49

新峰社区

青白江区凤凰东六路187号

028-83625103

50

凯德魅力城

成渝立交万科路9号凯德广场

028-83262902

51

新都大丰图书馆

南丰大道

028-68152202

52

市团委青年之家

天府软件园C区1栋一层101A成都青年之家

19980731346

53

成都锦城学院图书馆

高新西区西源大道1号

028-87580192

54

国浩律师事务所

成都市高新区天府二街无国界26栋9楼

028-86119970

55

成都市规划馆

武侯区锦晖西一街88号

028-85152877

-

查看更多

免费短信服务

成都市公共图书馆联盟短信服务平台正式开通,已覆盖全市22家公共图书馆包括(成都图书馆+21家区、县级图书馆)

短信服务基础功能包括:

1、图书到期催还通知

2、图书过期催还通知

3、读者证到期通知

开通方法:

1.微信开通

部分读者也可以通过注册时所在图书馆的官方微信平台“个人资料”版块进入后,进行自助开通(参考成都图书馆微信界面,个别图书馆没有公众号,或公众号没有这项功能)。

2.读者也可以在到馆服务台通过工作人员现场开通短信服务功能。

3.如需帮助,请致电注册所在馆或到馆进行咨询。

4.常用读者短信平台指令代码

短信平台中心号码:1069099996,请确保已经通过电脑或公众号验证开通短信服务,方可进行代码操作。短信指令请求代码 指令功能说明 CJ 查询外借 XJ 续借全部图书(续借结果以收到短信回执为准) CZ 查询读者卡有效期 KT 开通短信服务(首次开通不能通过本指令执行) QS 退订短信服务 BZ 帮助 温馨提示:开通短信服务,为读者自愿主动申请开通,开通不收取开通费,不产生月服务费,日常由系统向读者发出的提醒信息也不收取任何费用。读者主动发出的短信(包括上述指定代码),所有短信指令操作结果以读者收到短信回执为准,若未收到短信回执,请再次发送或联系图书馆工作人员。读者主动发出的短信(包括上述指定代码),将由读者个人手机网络运营商按普通短信费用收取,包括退订服务。建议退订服务通过电脑端或微信公众号端来操作。

-

查看更多

城市阅读美空间

-

- 数字阅读

-

-

成都数字图书馆又称成都市公共图书馆数字资源共享平台,成都市公共图书馆(成都图书馆+21家县级公共图书馆)的身份证注册读者和使用成都市社会保障卡认证的读者都能免费使用本站点的资源。数字资源包括超星电子书(学术视频)、龙源期刊、CNKI期刊数据库、 万方数据库、KUKE库克音乐图书馆、新东方、围棋自学平台、全国电子报刊索引、维普考试资源、职业全能培训库等近30种。读者凭身份证号码和注册或认证时设置的密码进行登录。

-

1.超星移动图书馆:移动终端请在Android应用市场或苹果App Store下载“超星移动图书馆“

或扫描二维码

或扫描二维码

下载。App内有海量电子书在线阅读、下载、公开课、书目检索等,仅面向成都图书馆的注册读者(身份证、旧证)。

下载。App内有海量电子书在线阅读、下载、公开课、书目检索等,仅面向成都图书馆的注册读者(身份证、旧证)。

备注:由于读者注册方式不同,App开启后登录账号和密码有差异,分别是:

身份证注册读者的账号:身份证号 密码:注册时设置的密码

旧证读者的账号:读者证号 密码:本人身份证号后8位

2.电子书借阅机:成都图书馆在成都市公共场所设置有60多台电子书借阅机,利用超星移动图书馆app

,

直接扫描屏幕中的图书封面二位码进行该书下载。

,

直接扫描屏幕中的图书封面二位码进行该书下载。

3.龙源微刊:龙源期刊(2000多种常见人文期刊)的微信版本,无需登录直接使用,请关注成都图书馆公众号,在“服务大厅”中可见。

4.成图微刊:馆刊《喜阅》、《参考》的微信版,请关注成都图书馆公众号,在“服务大厅”中可见。

5.微信数字资源:包含电子书、期刊等,请关注成都图书馆微信公众号,在掌上数图和微服务大厅中可免费阅读。

- 查看更多

- 查看更多

-

- 成都文献馆

-

-

查看更多

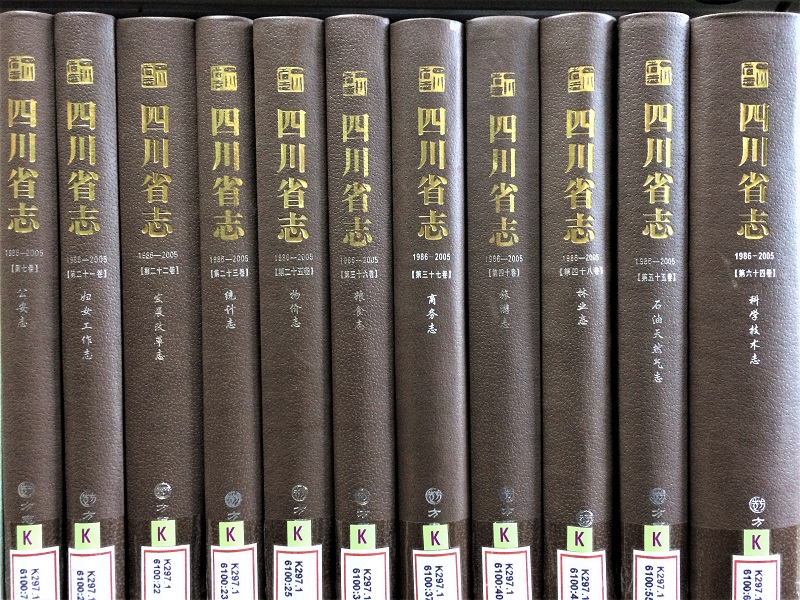

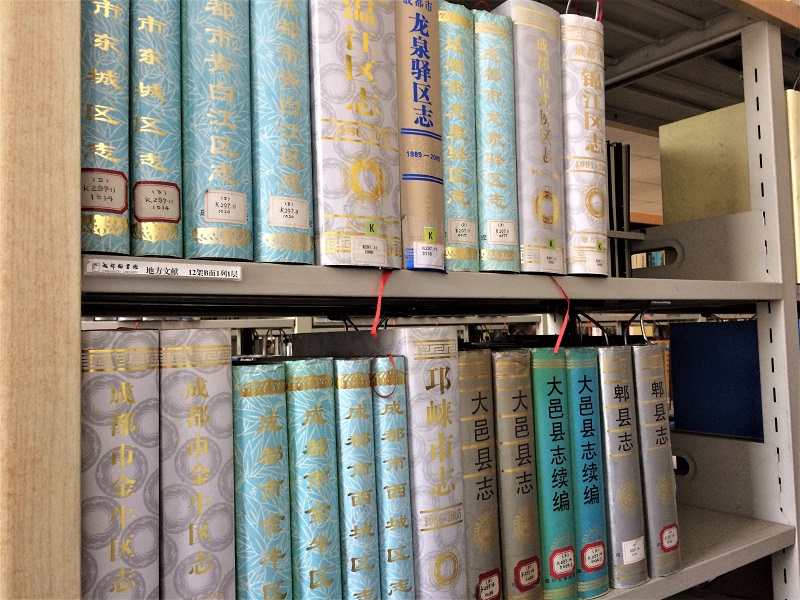

成都文献馆馆藏的地方志按行政区划分的四川省志、成都市志、区县志、乡镇志和街道志,也有各种行业志、部门志、专业志,共计600多种1000多册。其中第一轮修志的《四川省志》、《成都市志》均成套,新修的《四川省志》、《成都市志》和其它志书均陆续上架中。地方志为专架排列,按照行政区划结合中国图书馆分类法排列,方便读者查阅。

- 查看更多

-

查看更多

成都文献馆保存了1950年至今的四川省和成都市的综合性报纸、行业报、企业报、校报等。综合性报纸清晰地展现了新中国成立后成都市新闻出版业的发展历史,行业报、企业报、校报则记录了这些企业、学校的前世今生。

- 查看更多

-

查看更多

-

{#nav_4_5_item#}

{#nav_4_5_cont#}

-

查看更多

-

{#nav_4_6_item#}

{#nav_4_6_cont#}

-

- 参考咨询

-

-

查看更多

我们以丰富的馆藏资源和各类数据库为基础,以其它图书馆和各个情报机构为外延,由专业的图书馆员为教育科研生产单位、社会企业及个人用户提供多层次、全方位的个性化服务。

各类文献查阅室提供各类文献资料的检索、静电复印、胶片还原、扫描、拍照、刻录、打印、装订等委托服务,并通过普通邮寄、挂号、EMS、快递、E-MAIL、系统网上发送等形式传递给最终用户。

您可以通过电话、到馆委托等多种途径递交您的文献申请。我们将在2个工作日内响应您的请求。

各类文献查阅室的具体业务包括:

原文提供:根据用户提供的文献出处,获取原文。

提供相关学科最新期刊、图书的篇名目次信息。

-

查看更多

接受企事业机关单位、团体的课题查询及信息定制(含剪报服务),可提供政策法规信息,市场动态资讯,竞争情报收集与分析,媒体监测与分析。

委托须知

您可以通过以下任意一种方式提交委托:

1.到成都图书馆各类文献查阅室现场委托,与工作人员当面沟通,确定是否接受委托及其它相关事项;

2.拨打028-86127859电话联系成都图书馆参考咨询部进行委托。

3.各类文献查阅室开放时间:周二—周五 上午9:00-12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外)

-

查看更多

馆藏文献复制证明

根据用户需求,检索并提取用户指定的馆藏文献,复制用户指定的文献内容并出具证明,为用户解决知识产权等纠纷提供帮助。

专题检索证明(商标、品牌信息查证)

根据用户需求,对用户指定的商标、品牌、公司名称、产品等在中外文报刊中的报道情况进行检索,出具初查结果。根据用户的反馈情况,挑选并下载相关文献,出具检索证明,为用户收集、整理商标或品牌的相关信息,满足用户知识产权保护等需求。

您可以通过以下任意一种方式提交委托:

1.到成都图书馆各类文献查阅室现场委托,与工作人员当面沟通,确定是否接受委托及其它相关事项;

2.拨打028-86127859电话联系成都图书馆参考咨询部进行委托。

3.各类文献查阅室开放时间:周二—周五 上午9:00-12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外)

-

查看更多

我馆现已与全国部分公共图书馆及高校图书馆建立了馆际互借合作关系,满足用户对我馆缺藏文献的需求。

您可以通过以下任意一种方式提交委托:

1.到成都图书馆各类文献查阅室现场委托,与工作人员当面沟通,确定是否 接受委托及其它相关事项;

2.拨打028-86127859电话联系成都图书馆参考咨询部进行委托。

3.各类文献查阅室开放时间:周二—周五 上午9:00-12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外)

-

查看更多

简称查新,是指查新机构根据查新委托人提供的需要查证其新颖性的科学技术内容,按照《科技查新规范》(国科发计字[2000]544号)操作,经过文献检索与对比分析,并作出结论。科技查新是科学研究、产品开发和科技管理等活动中的一项重要基础工作。

成都图书馆参考咨询部可承接多个学科的查新委托,为查新委托人科研项目的开题立项,申报各级各类科技计划、基金项目、新产品开发计划,科研成果的验收、鉴定、评估、转化和申报各级科学技术奖励等提供科技查新服务。

查新委托须知

1.由查新项目负责人或掌握项目全面情况的研究人员到成都图书馆各类文献查阅室现场委托,与工作人员当面沟通,确定是否接受委托及其它相关事项

2.拨打028-86127859电话联系成都图书馆参考咨询部进行委托。

3.各类文献查阅室开放时间:周二—周五 上午9:00-12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外)

-

查看更多

为领导机关决策提供信息服务是公共图书馆向用户提供的一项复杂的、具有创新性的、个性化的主动服务工作。成都图书馆编制的决策参考咨询产品有:《参考》、《报刊监阅动态》、《领导参阅》、《文化快递》、《两会信息服务》等,也可为党政领导机关提供定制决策参考服务。

-

查看更多

成都图书馆政府信息公开查询点自2008年对广大市民免费开放服务以来,一直以为公众提供优质的政府信息公开查询服务为宗旨,不断提升我们的服务品质。

成都图书馆政府信息公开查询点设在六楼各类文献查阅室,可现场委托馆员查询相关政府公开信息。一楼总服务台、六楼各类文献查阅室可免费取阅《成都市人民政府公报》。

注:各类文献查阅室开放时间:周二至周五 上午9:00-12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外)

-

{#nav_5_8_txt#}查看更多

-

- 古籍中心

-

-

查看更多

成都图书馆,是国务院公布的第二批全国古籍重点保护单位之一。2010年成都市编制委员会办公室批准成都图书馆挂牌成立“成都市古籍保护中心”,负责成都全域的古籍保护工作。中心主要职能有以下四个方面:一、贯彻执行国家有关古籍保护的法规条例,拟订全市古籍保护的总体规划。近年来,为推动古籍保护工作标准化、常态化,国家和行业领域内颁布出台了相关规定、标准,其涉及到书库建设、古籍普查、修复室建设和修复标准等,成都市古籍保护中心依据相关标准规范指导建立起符合本市实际情况的古籍保护方案,并指导全市古籍保护工作。二、在全市范围内开展古籍普查登记工作,依据有关标准进行登记、定级、著录。成都市古籍保护中心参照《古籍普查规范》《古籍定级标准》《古籍特藏破...

-

查看更多

我馆共藏有善本426种,4999册,绝大多数为刻本,兼有少量的稿本、抄本,总类丰富,保存完好。我馆所藏善本中,较为珍贵的有《芥子园画传》《泊如斋重修宣和博古图》《二十家子书》《潜龙堂画谱》《唐土名胜图会》《林中丞书札》等书。《芥子园画传》是我馆所...

-

查看更多

成都图书馆馆藏民国文献主要有民国线装书、平装书、期刊和少量报纸等。其中民国线装书纳入古籍管理范畴,以民国时期四川或成都地区重修方志、家谱等为特色;民国平装书总计14617种24197册,涵盖文、史、哲、理、工、农、商等学科书籍,大型丛书有《万有文库》...

-

查看更多

我馆现有古籍修复中心一个,修复室面积约200平米,层高3.3米,修复室坐北朝南,可充分采光;并配有专业修复设备:古籍文献除尘修复工作台、中国字画拷贝修复工作台、中国字画超声乳化清晰仪,古籍修复全套工具等,修复室配备4名工作人员,全都是经过国家古籍...

-

查看更多

全国古籍普查著录是“中华古籍保护计划”的重要内容,通过古籍普查,可以实现对馆藏古籍的品种、数量、级别等次、破损情况和保存环境进行调查、鉴定和记录,最终摸清家底。其主要内容是对登记的古籍进行详细清点和编目整理,建立中华古籍书目数据库,最终面向全社会公开,以服务大众。成都市古籍保护中心负责本馆古籍普查著录工作并指导全市其他古籍收藏机构开展工作,自2013年正式启动该项工作以来,该工作持续至今,目前全市各古籍收藏单位正在开展古籍深度普查著录工作。

-

查看更多

四川省人民政府办公厅关于公布第二批四川省古籍重点保护单位和四川省古籍保护单位名单的通知

川办发〔2020〕2号

各市(州)、县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构,有关单位:

第二批四川省古籍重点保护单位(6个)和四川省古籍保护单位(12个)名单已经省政府批准,现予公布。

各地、各有关部门(单位)要进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,认真总结经验,加大工作力度,切实做好我省珍贵古籍的保护、管理和合理利用工作。

四川省人民政府办公厅

2020年1月10日第二批四川省古籍重点保护单位和四川省古籍保护单位名单

一、第二批四川省古籍重点保护单位(6个)

成都市郫都区图书馆、井研县图书馆、宜宾市图书馆、宜宾市博物院、达州市图书馆、内江师范学院图书馆

二、第二批四川省古籍保护单位(12个)

简阳市图书馆、邛崃市图书馆、崇州市图书馆、大邑县图书馆、叙永县图书馆、阆中市图书馆、西充县图书馆、宜宾市南溪区图书馆、高县图书馆、广安市广安区图书馆、甘孜藏族自治州图书馆、西昌市图书馆

四川省人民政府办公厅关于公布第一批四川省古籍重点保护单位和第一批四川省古籍保护单位名单的通知

川办发〔2013〕80号

各市(州)、县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:

第一批四川省古籍重点保护单位(14个)和第一批四川省古籍保护单位名单(12个)已经省政府批准,现予公布。

各地、各有关部门要继续贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的指导方针,认真总结经验,切实加大工作力度,进一步做好我省珍贵古籍的保护、管理和合理利用工作。

四川省人民政府办公厅

2013年11月28日

第一批四川省古籍重点保护单位和第一批四川省古籍保护单位名单

一、第一批四川省古籍重点保护单位(14个)

四川省博物院、新都杨升庵博物馆、自贡市图书馆、富顺县图书馆、眉山三苏祠博物馆、安县图书馆、犍为县图书馆、雅安市图书馆、甘孜州档案局(馆)、德格印经院、西南交通大学图书馆、成都中医药大学图书馆、西华师范大学图书馆、西南民族大学图书馆

二、第一批四川省古籍保护单位(12个)

郫县图书馆、成都市温江区图书馆、成都市新都区图书馆、荣县图书馆、三台县图书馆、江油市图书馆、射洪县图书馆、广汉市图书馆、绵竹市图书馆、中江县图书馆、安岳县图书馆、乐山市图书馆

-

查看更多

四川省人民政府办公厅关于公布第二批四川省古籍重点保护单位和四川省古籍保护单位名单的通知

川办发〔2020〕2号

各市(州)、县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构,有关单位:

第二批四川省古籍重点保护单位(6个)和四川省古籍保护单位(12个)名单已经省政府批准,现予公布。

各地、各有关部门(单位)要进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,认真总结经验,加大工作力度,切实做好我省珍贵古籍的保护、管理和合理利用工作。

四川省人民政府办公厅

2020年1月10日第二批四川省古籍重点保护单位和四川省古籍保护单位名单

一、第二批四川省古籍重点保护单位(6个)

成都市郫都区图书馆、井研县图书馆、宜宾市图书馆、宜宾市博物院、达州市图书馆、内江师范学院图书馆

二、第二批四川省古籍保护单位(12个)

简阳市图书馆、邛崃市图书馆、崇州市图书馆、大邑县图书馆、叙永县图书馆、阆中市图书馆、西充县图书馆、宜宾市南溪区图书馆、高县图书馆、广安市广安区图书馆、甘孜藏族自治州图书馆、西昌市图书馆

四川省人民政府办公厅关于公布第一批四川省古籍重点保护单位和第一批四川省古籍保护单位名单的通知

川办发〔2013〕80号

各市(州)、县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:

第一批四川省古籍重点保护单位(14个)和第一批四川省古籍保护单位名单(12个)已经省政府批准,现予公布。

各地、各有关部门要继续贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的指导方针,认真总结经验,切实加大工作力度,进一步做好我省珍贵古籍的保护、管理和合理利用工作。

四川省人民政府办公厅

2013年11月28日

第一批四川省古籍重点保护单位和第一批四川省古籍保护单位名单

一、第一批四川省古籍重点保护单位(14个)

四川省博物院、新都杨升庵博物馆、自贡市图书馆、富顺县图书馆、眉山三苏祠博物馆、安县图书馆、犍为县图书馆、雅安市图书馆、甘孜州档案局(馆)、德格印经院、西南交通大学图书馆、成都中医药大学图书馆、西华师范大学图书馆、西南民族大学图书馆

二、第一批四川省古籍保护单位(12个)

郫县图书馆、成都市温江区图书馆、成都市新都区图书馆、荣县图书馆、三台县图书馆、江油市图书馆、射洪县图书馆、广汉市图书馆、绵竹市图书馆、中江县图书馆、安岳县图书馆、乐山市图书馆

-

川公网安备 51010502010606号

川公网安备 51010502010606号